在加强基层治理体系和治理能力现代化建设的过程中,人民政协作为社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构,在参与基层治理中的功能作用日渐突出。中共十八大报告首次明确提出"健全社会主义协商民主制度",强调"充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道作用,推进政治协商、民主监督、参政议政制度建设"。制度设计在顶层,实践落实靠基层。基层政协处在履行政协职能的第一线,在推进协商议政民主制度建设中应当也必将发挥积极作用。

一、正确理解人民政协协商议政和协商议政能力的内涵与国家治理的关系

人民政协是专门的协商机构, 协商议政是它的主要目标任务。人民政协协商议政能力是各级政协组织在各种协商议政活动中表现出来的建言献策能力,它分为三个层次:人民政协对外的整体的献策能力、各级政协机关在组织委员协商议政过程中表现出来的协调组织能力和政协委员的个体建言献策能力。人民政协的协商议政能力实质上是我国协商民主发展水平的体现,是国家治理现代化水平的体现,是党和国家吸取民意水平的体现, 是我国公众政治参与水平的体现。

(一)人民政协协商议政的内涵和要求。

首先,毛泽东同志明确指出,"政协不能搞成国家机关,如果那样就成为二元了,民主集中制就讲不通了"。邓小平同志在 1980 年修订政协章程时也认为,"不要把政协搞成权力机构,政协可以讨论,提出批评意见,它不同于人大"。习近平总书记在庆祝人民政协成立65周年大会上的讲话中指出:人民政协是统一战线的组织,是多党合作和政治协商的机构,是人民民主的重要形式。其次,协商是专门协商机构的主要工作方式。协商就是共同商量以便取得一致意见,其内核是交换意见和讨论、建议、批评。协商意味着沟通、理性、互动等精神,也就是说人民政协是通过建议、批评、讨论等方式来履行它的职能,实现它的外部组织目标。第三,从具体表现形式上来说,执政党或政府将需要决策的事项在决策前拿到政协来征求各方意见,达到听取或吸纳民意、科学决策的目的;社会各界代表通过政协将执政党或政府征求意见的事项, 以及他们在各领域自主发现的各方面问题,在充分调研后形成建议,传递给政治决策层,达到影响决策的目的。同时,在政协平台上的理性沟通,客观上也增进了公众、社会之间的理解,凝聚了共识。人民政协最主要做的就是进行协商议政,协商议政是人民政协的主要目标任务。综合上述,我们对协商议政的理解应该是:协商议政的协商并非简单等同于政治协商里的"协商",议政也并不完全是参政议政里的"议政",它涵盖了我们通常所说的人民政协的三大职能:政治协商、民主监督、参政议政,可以说协商议政是对人民政协的整个外部职能的完整概括。同时,协商既是一种形式(诸如各种协商会议),也是一种方式(强调理性沟通、求同存异、表达与尊重);议政表现出人民政协的履职范围和目标对象。协商是议政的协商,有明确的议政目标指向、有特定的协商渠道、有制度化的协商程序等。商议议政的实质是建言献策, 不论是政治协商,还是民主监督、参政议政,都是通过各种建议案、提案、社情民意信息等书面建议,或者大会发言等口头建议等,为执政党和政府在各个领域进行的各种形式的决策提供建设性、科学性的意见,实现公众的社会价值,共同推动国家治理现代化建设。

(二)人民政协协商议政能力的内涵和要求。

人民政协的协商议政能力就是各级人民政协组织在协商议政过程中表现出来的建言策能力。首先,人民政协是各级人民政协组织,建言献策的组织的整体能力。人民政协组织整体的建言献策能力具体表现,可用习近平总书记在庆祝人民政协成立 65 周年大会讲话中提出的四种能力来概括:政治把握能力,调查研究能力,联系群众能力,合作共事能力。这四种能力是人民政协在进行协商议政、建言献策时所必须具备的外部能力。政治把握能力是良好建言献策能力的前提,调查研究能力是关键,联系群众能力是基础,合作共事能力是保障。其次,人民政协的协商议政能力包括各级政协机关的协调组织能力,为委员的建言献策提供指导、服务,组织协调,提出高质量的建议或意见。第三,人民政协的协商议政能力还包括政协委员的建言献策能力。政协委员是人民政协实现外部功能、外部组织目标的主体,每个委员的素质、参与政治的意愿强度等等都直接影响建言献策的质量 。

(三)人民政协的协商议政能力反映了国家治理现代化的水平。

国家治理现代化是全方位的现代化,既是各种治理观念的现代化,也是行为方式的现代化;既是各治理主体素质的现代化,也是各种制度、体制、机制的现代化。人民政协作为专门的协商机构,各级政协委员通过人民政协这个平台,参与政治协商并影响各种政策的制定和执行。一方面,各级政协组织(包括政协机关和政协委员),既是推动国家治理各方面现代化的重要力量,另一方面 ,人民政协自身的现代化也是国家治理现代化的内涵之一。人民政协的各种协商议政活动是现代国家治理行为的重要组成部分,其协商议政能力反映和表现的就是国家治理现代化的水平。

二、基层人民政协协商议政制度建设存在的问题

(一)协商程度参差不齐,象征性、控制性协商较明显。

区县一级政协组织与党委、人大、政府相比,不属于国家权力机关,协商议政与监督在发挥作用上往往受到较多的制约。此外,越深入到基层,利益和矛盾更加直接、突出,破解问题的难度不断增大,推进政协提案办理的压力也尤为突出。受基层经济发展水平因素的影响,提案办理的进度和效果相对欠佳。有的区县政协协商议政存在着流于形式的问题,政协组织议政只是走过程,程序走完即结束,参加人员在选取上具有着很大的随意性,不能顺畅表达、反馈群众的群体诉求和合理建议。

(二)协商民主的组织机构不够健全,委员协商议政意识薄弱。

基层政协协商议政组织机构还不够健全,在乡镇、街道,基层政协的组织还未能完全延伸,基层的政协委员只能以委员活动小组的形式开展活动。基层委员几乎处于"年委员"、"季常委"的工作状态,一年的履职时间主要就集中在所在县区年度、季度的政协工作会议上,调研、视察、协商等参政议政活动参加的相对较少。在区县政协中,也存在着机构设置不规范、人员编制配置不科学、不合理等问题。

(三)委员提案办理及监督机制和制度体系不健全。

政协提案的督查办理工作一般仅限于党委、政府的督查部门负责,缺乏健全的督查保障措施。基层政协委员对基层党政机关工作的实际开展情况缺乏深入、准确的了解和掌握。此外,基层政协常委会在对党政承办部门的提案办理落实情况,大多只是通过听取提案答复情况、工作汇报,或者开展不够深入的调查调研,看问题、看成效还停留在表面,许多提案在文来文往的过程中失去了实际效力。同时,基层政协常委会对于党政部门出现的推诿扯皮现象往往也还没有真正有效的制约和监督办法,在督办上也存在着方式、渠道不多,效力不够等问题。

(四)委员履职效果不尽人意。

一方面,部分基层政协委员履职意识还有待于进一步加强,政治意识不强,不主动提交议案和反映社情民意,往往只是把政协委员当成一种身份上的荣誉,一般只是参加基层政协工作年度会议,平时几乎不参加各类视察、调研、反映社情民意。另一方面,一些基层政协委员履职能力也还有待于进一步加强。受专业学习、培训、知识结构和水平等方面的影响,缺乏对政协工作的深入学习、认识和了解,对于委员职责掌握不清、不全,履职水平和履职能力相对欠缺,对党和国家大政方针掌握不够全面,对所在地经济社会发展情况既不提出发展建议,也不提出批评建议。此外,部分委员在提出议案前调查研究不够充分、细致,提出的问题表述的不够准确,提案缺乏针对性和可操作性。提案过于简单,只是对涉及的问题进行了简单的描述,没有针对问题拟采取的解决措施和建议,有的提出的意见、建议缺乏实施的条件,一定程度上影响议案的有效落实率。

三、基层人民政协协商议政在基层治理的现实需求

中共十九届五中全会指出,"当前我国社会治理还有弱项"。社会治理的重心在基层,人民政协通过向基层传递这种"理性对话"的"协商民主"核心理念,实现对基层的有效治理。在基层的治理实践中,人民政协的制度优势容易转化为基层的治理效能。人民政协能够引领基层协商议政活动,培育基层群众参政议政促进基层治理主体的有序参与,同时也为各项制度效能的有效转化提供了可靠的主体条件和基础。

(一)人民政协为改善基层协商议政的实践困境提供了理论支持。

当前基层协商议政实践中,受到各种制约因素和体制障碍的影响,基层协商议政实践遭遇困境,突出表现为 "靠行政主导、协商质量效率不高、协商机制创新不够、 以及代表制和协商制两种制度的整合"等问题。党中央高度重视人民政协在国家治理体系中的地位作用,2019年和2021年相继出台了《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》、《关于加强和改进新时代市县人民政协工作的意见》,同时人民政协的内在制度机制也在不断完善,这为基层政协促进基层治理与协商机构组织的关系重构,奠定了一定的理论基础。

(二)在基层的治理实践中,人民政协的制度优势容易转化为基层的治理效能。

作为社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构,人民政协在发挥协商议政的内在优势、组织和制度建设、协助国家将"制度优势转化为治理效能"等方面发挥了诸多"溢出效应"。基层治理实践的核心在于化解基层社会中的冲突、矛盾,团结统一战线。人民政协的各项制度优势在于能够引领基层协商民主政治活动,培育基层群众的参加议政积极性和能力,促进基层治理主体的有序参与,同时也为各项制度效能的有效转化提供了可靠的主体条件和基础。

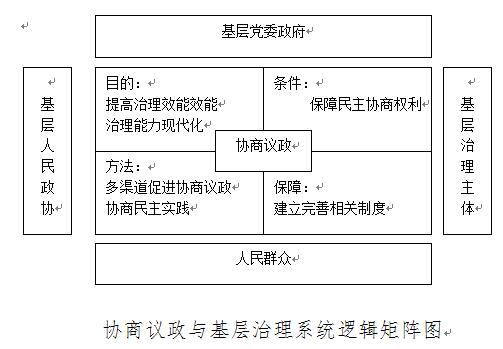

(三)基层人民政协协商议政与基层治理的逻辑构建。

基层人民政协参与社会治理,并与基层治理主体、党委政府之间遵循着一定的行为逻辑,通过"目的 — 条件 — 保障 — 方法"等四个环节及其有效互动,实现基层人民政协协商议政参与基层治理、并在全过程民主中发挥作用的目标。

四、基层人民政协协商议政推进基层治理的实践路径

(一)增强协商议政制度和内容的具体性。

协商必须将协商内容清晰明朗的传达给政协委员和相关部门及人民群众。就目前我国协商民主制度规定的内容而言,大部分都是宏观层面,对于可运用、可操作的微观层面来说,相关内容的界定不够具体。基层人民政协应该将划分标准进一步明确,哪些是可以协商。同时,对协商议政的内容与方案应该做一个明确的归类,哪类内容与哪种协商形式更契合,并实践情况做出相关指导,以达到协商内容具体化的目的。

(二)推动协商议政内容的公开透明。

首先,根据协商内容的性质和要求,将可以公开与不可公开的协商内容划分明确,使协商主体清楚的知道哪些协商内容自身有权知悉;其次,要根据主体的需求,拓宽协商内容公开的渠道和平台。将相关信息公之与众,最大程度的保障其对协商内容的知情权与参与权,保障协商主体充分知晓协商内容。

(三)建立健全基层政协协商议政制度的运行机制。

一是协商内容的确定和协商委员的选择。协商议政议题的形成要在党的领导决策下,在针对现实问题,适合协商主体参与讨论等几种条件下确定;对协商委员选择,要选择群众认可、能力较强的政协委员,鼓励政协参加单位和政协委员推荐、自荐等,并且建立相应的考核机制,使协商委员真正成为群众需要的、能够代表群众表达利益诉求、理性协商的协商主体,从而影响决策的产生。二是正确处理协商议政目标、内容的"大"与"小"的关系,涵养格局与胸襟。协商议政在事业观上要力求"大",在方法论上要讲究"小",做到大中视小、以小见大。所谓"大",就是要胸怀天下、志存高远,拥有为国履职、为民尽责的大情怀;要高点站位,紧跟时代步伐,拥有大视野、大格局;要善于从大处着眼,研究全局性、综合性和前瞻性的问题,为党委、政府科学决策提供参考依据,不断提高把握大势大局的能力和水平。所谓"小",就是提高见微知著、明察秋毫的洞察力和领悟力,善于从小处着手,立足小切口、小课题,开展"微调研""微协商",靶向式解决好人民群众普遍关心的热点难点问题。三是准确把握好协商议政"主"与"次"的关系,彰显责任与担当。深刻把握政协的性质定位和政协委员的职责定位,自觉围绕党政所需、群众所盼、政协所能履职尽责。政协委员要在政协履职中敢于当主角,用心用情用力在服务改革发展大局中建言发声,在不断丰富"有事好商量、众人的事情由众人商量"的制度化实践中能作为、有作为,把握履职尺度,多做理顺情绪、化解矛盾的工作,始终做到"到位而不越位"。要在联系界别群众、协调各方关系等政协工作中增强责任感和自觉性,发挥委员主体作用。处理好"主"与"次"的关系,是基层政协协商议政参与基层治理工作实现良性互动、更好展现基层政协协商议政价值的关键所在。

(四)积极推进基层政协协商议政成果落地取得实效。

1.推动协商议政结果的公开性。协商过程的透明公开最终要落实到协商结果的公之于众。在基层政协也还存在着协商成果转化信息滞后的问题,协商成果在采纳后缺少情况反馈或通报,有时会出现以领导批示代替反馈的现象,在反馈形式和时限要求缺乏统一的规范标准,致使协商意见和建议有时未能向政协委员、有关部门、单位以及社会公众作出及时的解释和说明。只有保证协商结果的公开性,受社会各界的监督,才能在一定程度上确保协商结果的合法性与合理性,其中合法性是通过进行真正的协商讨论达到的自愿认同,进而将协商过程落实到协商结果,合理性强调理性协商之后产生的理性决策,达到一种结果的理性。

2.注重对协商议政结果的反馈。协商结果通过协商民主的正常程序产生之后,应及时公之于众,让更多涉及到的政协委员、相关单位和人民群众第一时间进行评价与反馈,相关部门将反馈信息及时分析汇总,进一步确保协商结果的科学性与民主性。同时健全协商结果的监督反馈体系。将各项监督要求进行制度化建设,明确各种规定,使相关部门与广大人民群众了解自身职责,将内部监督与外部监督有效结合,确保监督到位。监督反馈体系的完善,可以保证对协商议政结果监督的秩序与效率,一定程度上提高协商议政结果的质量。

3.重点抓好协商议政结果的实效与价值真正实现。协商议政结果的出台,不等同于协商民主过程的彻底结束,检验协商结果在广大群众中的认可程度,考察协商议政结果在解决该项问题中的实效性,以及结果是否在实践中具有价值等等,这些都是保证协商议政结果落实的重要环节。因此,建立对协商议政结果的实现制度,在程序合理、环节完整的协商民主制度建设要求中,显得很有必要和现实意义。强调协商议政结果的实际价值、发挥强度、解决力度,协商民主才能在环节上进一步实现完整,同时在实践层面更能凸显其独特的优势与作用。首先,建立落实协商议政结果的规章制度,明确协商结果必须具备的因素,以及如何确定某个协商议政结果是否具有实效与价值。其次,将各种协商议政成果的性质,按照协商处理的轻重缓急进行分类,遇到一些需要紧急处理的特殊情况,启用特殊方案,加快流程的开展,将协商结果在短时间内付诸实践,尽快发挥作用。通过整合后期评价与反馈意见,实地考察协商结果是否有效解决相关问题,是否具有预期价值,以及价值发挥的程度大小。同时,建立与开展关于协商议政结果落实的问责机制,减少基层庸政懒政的现象发生,切实保护群众利益不受侵害,实现协商议政与基层治理的良性互动。第三,重点要将协商议政结果应用到基层政府解决社会问题的过程中去,并根据其解决问题的实际程度来检验其成效,并从其解决问题的成效来探索协商议政的完善和发展,推进基层治理的的理性化、透明化、民主化和法治化,构建协商议政的长效机制。

国家治理现代化需要治理能力的现代化,基层社会治理需要治理方法和手段的创新。基层人民政协协商议政在基层社会治理具有良好的社会阶层基础和制度、机制优势,契合了国家治理能力现代化的基本属性,将会在推进我国基层治理中发挥更加积极的作用。

(作者为梧州市政协经济委员会副主任)