自治区第十二次党代会报告提出,要打造一批现代食品、现代林业加工、茶产业等富有竞争力的特色农业产业集群。市第十四次党代会报告提出要壮大现代特色农业,大力发展六堡茶产业。加快发展农业特色产业在我市未来五年蓝图中处于重中之重的位置。市政协农业农村委员会历来高度关注这一重大现实命题,先后多次到市农业农村局、市茶产业发展服务中心及各县(市、区)开展调研,收集相关信息,听取有关意见建议。2021年10月中下旬、12月中旬,冼秋莲副主席带队分别到福建省南平武夷山市、江苏省无锡市,桂林市龙胜县,柳州市三江、融安、融水等地学习考察现代农业特色产业发展情况。通过对当地现代农业、特色小镇、田园综合体、茶文化、茶科技、茶产业等内容的实地考察,了解当地特色农业发展情况,学习其先进理念、吸收其先进经验,为我们提供参考借鉴。

一、我市农业特色产业发展现状

我市素有“八山一水一分田”之称。据第三次国土调查数据,全市耕地面积9.03万公顷,占全区耕地面积的2.74%,排全区第13位。立足这个地形地貌,我市特色产业主要以茶、林、果、蔬为主,是国内知名的“六堡茶之乡”“八角之乡”“肉桂之乡” “三黄鸡之乡”“砂糖橘之乡”和“中国鸭脚木蜜之乡”。我市已形成多个规模较大的特色优势农业产业化基地,建有优质稻、砂糖桔、茶园、粉葛、肉桂、八角香料林基地,全市蜂群总数和蜂蜜产量多年位居全区第一。年产柑橘类水果76万吨、粉葛12万吨、六堡茶2万吨、松脂13.04万吨、八角2.85万吨、桂皮1.38万吨、蜂蜜1.2万吨、水产品7.8万吨、三黄鸡5700万羽,是全国最大的六堡茶生产加工基地、八角林基地和松脂生产基地。

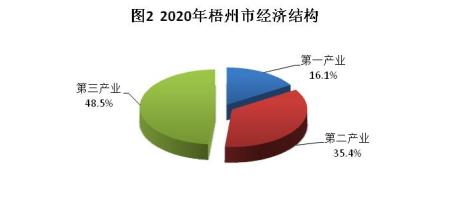

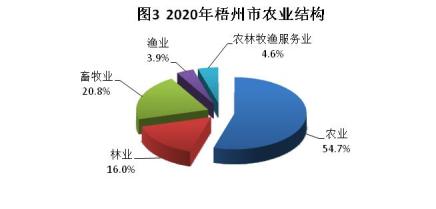

2020年,全市实现农林牧渔业总产值达280.81亿元,占全区的比重是4.8%,全区排位第12。同比增长5.5%,增速排在全区第5位;其中农业总产值153.11亿元;林业总产值44.78亿元;畜牧业总产值63.70亿元;渔业总产值10.03亿元;农林牧渔服务业总产值12.64亿元。第一产业增加值173.84亿元,增长5.5%,增速排在全区第4位。一产约占全区一产比重4.8%,约占全市GDP比重16%。

农业、林业、畜牧业、渔业、农林牧渔服务业所占比重分别为54.7%、16.0%、20.8%、3.9%、4.6%。

近年来,我市以实施乡村振兴战略为引领,认真贯彻落实中央和自治区方针政策,攻坚克难,锐意进取,大力推进农业特色产业发展,相关工作取得了积极成效。

——区域特色日益显现。围绕我市的自然生态优势,充分结合各县(市、区)资源禀赋,重点打造六堡茶、中草药、优质果蔬、蜂产业、古典鸡、生猪、稻渔(螺)等特色产业,持续发展壮大产业规模,先后建成一批农业特色产业基地,为推进乡村产业振兴夯实了基础。其中,苍梧县重点发展六堡茶产业,岑溪市重点发展水果、古典鸡产业,藤县重点发展生猪养殖、中草药集群种植等产业,蒙山县发展桑蚕、蔬菜种植业以及蜂产业,龙圩区发展稻渔(螺)综合种养,万秀、长洲区发展都市农业,产业集中度不断提升,区域特色日益凸显。

——发展质效逐步提升。特色产业发展多点突破,实现提质增效。六堡茶产业快速发展。2020年,全市茶园面积12.37万亩,六堡茶产量2万吨,综合产值85亿元,税收3982万元。六堡茶公用品牌价值32.34亿元,居广西茶叶第1位,并被评为2021年中国茶叶最具品牌发展力品牌。蜂产业发展进展较快,全市2020年常年保有蜂群达32.7万群,蜂蜜年产量达1.2万吨,蜂蜜年产值约6亿元,养蜂量和蜂蜜产量稳居广西第一,2021年4月我市成功举办中国蜂业博览会暨全国蜂产品市场信息交流会,助推蜂产业转型升级、提质增效。稻渔综合种养规模不断扩大,全市累计发展综合种养面积超5000亩,建成12个稻渔综合种养示范基地,实现每亩“千斤粮万元田” 的高效增收。

——龙头带动不断强化。结合农业特色产业,着力培育一批多要素集聚、多产业叠加、多领域联动、多环节增效的行业领军企业和产业集群,实行龙头企业分级培育、梯次发展的新机制,形成国家、自治区、市三级有序发展、逐级提升的发展新格局。今年,梧州茶厂、梧州甜蜜家公司获认定农业产业化国家重点龙头企业。至此,全市共有市级以上农业产业化重点龙头企业94家,其中国家级重点龙头企业5家,自治区级重点龙头企业14家,市级重点龙头企业75家。在龙头企业和新型经营主体的带动下,农民增收步伐加快。2020年梧州市农村居民人均可支配收入14660元,增长8.8%,增速排全区第4位,比全区平均水平高0.5个百分点。其中农村居民经营净收入保持较快增长,2020年为4609元,同比增长6.3%。

——农业“东融”步伐加速。围绕打造大湾区优质农产品直供基地,强化品牌建设,加快推进农业“东融”。全市已有15个农业品牌进入“广西好嘢”农业品牌目录,其中,农业区域公用品牌2个,农业企业品牌4个,农业产品品牌9个。梧州甜蜜家蜂业、广西宇远、梧州金柏林等3家企业生产基地首获大湾区“菜篮子”生产基地认定。广西梧州茂圣茶业有限公司、梧州市天誉茶业有限公司、广西宇远农业发展有限公司、广西梧州冰泉实业有限公司、广西梧州双钱实业有限公司、苍梧六堡茶业有限公司等6家企业入选供深、供港和出口农产品示范基地,品种涉及茶叶、蜂蜜、蔬菜、水果等拳头产品。“梧州市培育壮大品牌 积极拓展大湾区市场”获自治区党委、政府通报表扬。

二、我市农业特色产业发展存在的问题

(一)特色产业总体规划缺失。虽然先后印发了《梧州市六堡茶产业发展规划(2016-2025年)》《梧州市蜂产业发展规划(2018年-2028年)》等单个产业的规划,但目前仍没有出台专门针对全市农业特色产业发展的总体规划。同时,各县(市、区)虽已发展出较为明显的产业特色,但具体到全市各乡镇、各村组、各园区该发展什么、突出什么,定位还不够清晰,“一镇一特、一村一品”的优势未能充分显现。

(二)资金投入不足。农业特色产业投资大、周期长、回报慢。一方面,农业企业普遍缺少资产抵押物,较难获得金融机构贷款支持。另一方面,我市财政投入稳定增长机制还不够健全,资金投入增长不明显。与此同时,涉农资金较为分散,农业、林业、水利、乡村振兴、发改等项目资金并没有统筹向特色产业集中,资金整合力度还需进一步加强。

(三)农业特色园区建设水平不高。一是布局较散。截至目前,全市已累计建成自治区级核心示范区15个、县级示范区46个、乡级示范园156个、村级示范点899个,虽然数量不少,但四处分散,未能实现集聚集群发展。二是缺乏带动性强的龙头企业进驻,农产品精深加工水平比较薄弱,品牌打造和质量体系建设需进一步加强,三产融合方面各环节有机结合还不够紧密,整体建设质量仍然有待提升。

(四)二三产业发展动力不足。农产品加工业、休闲农业发展遭遇困境:一是农产品加工集聚区建设存在阻力。我市大部分县(市、区)农产品加工企业都较为分散,缺乏良好的农产品加工聚集区建设基础,不利于项目快速推进。二是休闲农业综合实力不强。缺乏休闲农业管理人才,综合管理水平低;休闲农业与乡村旅游经营主体休闲旅游产品不多,盈利性差;有关部门对休闲农业的扶持力度不够,休闲农业发展获取上级支持渠道窄。

三、福建省南平市和江苏省无锡市的先进经验

(一)福建省南平市

南平市地形地貌、人口数量和农业资源与我市相近,但其第一产业总产值和增加值却接近我市的2倍之多,其农业发展值得我市学习借鉴。

绿色与生态,是南平市农业发展最大的特色和优势。该市持续推进重点龙头企业培育、产业化联合体打造和现代绿色农业重点项目建设,打好农业“特色化”“品牌化”“融合化”“生态化”和“数字化”五张牌,推动现代绿色农业产业融合发展和高质量发展。南平市创新节地、节水、节肥、节药、节能和发展高效生态循环农业的“五节一循环”技术集成模式示范,涌现出武夷山市燕子窠生态茶园、光泽县农业废弃物全产业链全量利用等一批农业绿色发展典型。全力推进国家农业可持续试验示范区建设,进一步夯产业、强龙头、扩品牌、促融合,实现向集约化绿色农业升级和农业强市的转变。同时,制定出台《南平市食品加工产业集群高质量发展行动方案》,分类梳理出圣农千亿全产业链和茶叶、食用菌、笋、粮油4个加工百亿链,运用工业化思维、产业化理念,抓二产带一产促三产,逐链建立培育路径和重大项目库、重点企业库,全力推进千亿食品加工产业集群打造与“全域绿色食品”发展。目前已培育规模以上农产品加工企业544家、农民合作社7554个、家庭农场2545家;累计获得有效“三品一标”认证产品697个;拥有1个国家级现代农业示范区、2个国家级产业集群、5个国家级产业强镇、4个省级现代农业产业园、2个省级农民创业园、1个省级产业强镇;创建1个闽台农业融合发展产业园、27个闽台农业融合发展示范基地。

武夷山市先后荣获“2021年度三茶统筹先行县域”“2021年度茶业百强县” “2021年度区域特色美丽茶乡”称号,茶全产业链发展势头良好。2021年干毛茶产量2.1万吨,产值22.85亿元,1-10月茶行业实现主业务税收1.04亿元(含两费),预计全年突破1.2亿元。武夷岩茶连续5年位列中国茶叶类区域品牌价值第2名,品牌价值710.54亿元。

(二)江苏省无锡市

无锡市地处江苏省南部、长江三角洲平原腹地,其对于我市的启发之处主要在于其发展特色农业的现代化理念和思维。该市以“当好江苏省农业农村高质量发展领跑者”为目标定位,在全省推进率先基本实现农业农村现代化上争做示范。实施现代农业高质量发展行动,坚持质量兴农、绿色兴农、品牌强农,加快发展六大特色主导产业,加快培育休闲农业、农村电子商务等新产业新业态,促进农村一二三产业深度融合,制定出台农田连片整治三年行动计划,持续改进升级农业设施装备,构建无锡特色的现代农业生产体系、产业体系和经营体系。已培育形成优质稻米、精细蔬菜、特色果品、名优茶叶、特种水产、花卉园艺等六大特色主导产业。全市建成全国农业产业强镇4个、全国乡村特色产业十亿元镇2个、全国乡村特色产业亿元村3个、中国特色农产品优势区1个、中国农产品区域公用品牌1个。全国“一村一品”示范村镇12个和国家农产品地理标志产品4个。

四、加快我市农业特色产业发展的对策建议

(一)突出“高质量”,科学编制我市农业农村现代化发展“十四五”规划。坚持农业农村优先发展,坚持农业现代化与农村现代化一体设计、一并推进,统筹发展和安全,以推动高质量发展为主题,全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。认真总结“十三五”期间农业农村领域发展经验,科学谋划梧州市“十四五”期间农业农村发展重点工作及重大工程项目,高质量编制农业农村现代化专项规划,以规划为指导,推动“十四五”期间我市现代特色农业快速发展,促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足,走出一条具有梧州特色的乡村振兴之路。

(二)突出“现代”, 统筹整合资源加大投入。发展现代农业,必须按照高产、优质、高效、生态、安全的要求,加快转变农业发展方式,推进农业科技进步和创新,加强农业物质技术装备,健全农业产业体系,提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率,增强农业抗风险能力、国际竞争能力、可持续发展能力。加强指导各类经营主体在生产活动中融入现代化生产设施及技术,鼓励我市农业经营企业进一步投入资金,通过创新和技术改造,创建产学研一体化企业、自治区级研发中心、自治区级企业技术中心等,推动我市形成一批拥有自主知识产权、核心竞争力较强的企业。整合中央、自治区上级部门下达的各类涉农资金,全力支持我市现代特色农业发展。

(三)突出“特色”,抓好主导产业基础发展。坚持以工业化理念、产业化思维谋划发展现代特色农业,前端抓好科技支撑、中间抓好生产组织、后端抓好市场营销,做强一产、做优二产、做活三产,形成一批优势特色产业集群。如福建省南平市,统筹做好了茶产业、茶科技、茶文化这篇大文章。该市依托生态、文化等资源优势,强化科技支撑,以茶产业为“内核”,以茶文化、茶科技为“两翼”, 通过两翼齐飞助力茶产业高质量发展,努力推动“十四五”南平市茶叶全产业链产值突破500亿元,成为乡村振兴支柱产业。以《关于加快推进梧州市现代特色农业高质量发展的实施方案》等文件精神为指导,加快发展我市优势特色产业集群及农业“东融”产业,落实每个县(市、区)主抓1-3个特色产业发展。坚持特色优势,重点打造六堡茶、粉葛、蜂蜜、稻渔(螺)、生猪、古典鸡、蔬菜、水果、桑蚕等特色产业,完善产业链条。建设1—2个产值超100亿元的骨干优势特色产业集群。加大新型农业经营主体培育力度,加快推动农产品加工集聚区建设,大力开发农业多种功能。坚持农业绿色发展,发展生态农业,加大推进生态养殖场认证工作,持续实施化肥农药使用量零增长行动。加强“三品一标”农产品申报和监管,加强农产品质量安全监管水平。打造梧州农业产业名片,推进农业高质量发展。

(四)突出“发展”,打通产业链条加强融合。重点巩固农产品加工集聚区建设成果,引导优势产业往集聚区靠拢,抱团发展。加大“桂惠贷”政策宣传力度,做好业务指导,帮助企业解决融资难问题。组织实施一批农产品全产业链开发和休闲农业类农业生产发展项目,不断延伸产业链条,增强综合竞争力。支持发展农业新业态,加快补齐农产品加工短板,丰富农业产业体系。加强产销对接,做好农业电子商务服务,促进我市农产品等线上销售,拓宽农产品流通渠道。积极培育壮大龙头企业队伍,打造大型农业企业集团,鼓励发展农业产业化联合体。推进家庭农场和农民合作社质量提升。完善利益链接机制,推广“公司+合作社(基地)+农户”,“农户+合作社+加工营销”等模式,把就业岗位更多留在农村、产业链增值收益更多留给农民。发展壮大农业专业化社会化服务组织,促进小农户与现代农业发展有机衔接。支持各类市场主体建设区域性农业全产业链综合服务中心。鼓励农业生产经营主体结合自身优势,完善休闲农业设施,以创建休闲农业示范点为抓手,有效融合一二三产生产元素,推进延链、补链、壮链、优链,助力发展农业新生态,为乡村全面振兴和农业农村现代化提供支撑。

(五)突出“衔接”,抓好农业特色产业与乡村建设齐头并进。要把发展特色农业与乡村建设紧密结合起来,特色农业要依托乡村建设,乡村建设要靠特色农业激发活力,两者相辅相成,相互促进,相得益彰。要因地制宜,优化农业区域布局,拓展农业功能,提升农业产业层次,集中力量培育一批特色农业强镇强村。积极争取上级项目资金,加强农田水利、高标准农田、农产品仓储物流冷链和农村信息进村入户等农业基础设施建设,提高农业防灾减灾和农业综合生产能力。做好财政投入政策、金融服务政策、土地支持政策、人才支持政策等产业政策衔接,按照“长短结合、种养结合、工农结合”的思路,突出发展一批六堡茶、名优水果等长线产业,扎实推进农产品精深加工,抓好品牌创建,扩大政策性农业保险覆盖面,促进农业产业高质量发展,为乡村振兴打牢基础。

(本文是2021年专题调研报告)