古 道

梧州市地理位置独特,自然资源丰富。早在距今十几万年前的旧石器时代,梧州就有人类聚居、生息、繁衍。

夏郢镇凤凰村的金鱼尾山的新石器时期遗址,距今约10000~4000年之间。《史记》载:(舜)“践帝位三十九年,南巡狩,崩于苍梧之野。”夏、商、周时期,梧州仓吾族酋长曾献翡翠羽毛给当权霸主。周安王十五年(公元前387年),楚兵从湖南道县、江华到达今广西贺县、富川、钟山一带,并开通了道县以南的道路。梧州当时已是古城、古国,己有丰富的古文化,但军队征战只是逢山开路,遇水架桥,道路无常态,没有固定的渡口和码头。秦始皇二十六年(前221年),秦军分五路向岭南大举进军。其中第一路走越城岭黄沙河古道,第二路从湖南江华与贺县桂岭间的萌渚岭古道入广西境。

梧州交通,古代苍梧大道原是秦朝驰道、驿道,与凿通灵渠连接桂江和湘江后的水路,为连通长江流域和西江流域的主要商道之一。

秦始皇三十四年(公元前213年),修筑了以梧州为中心,东出广东封川、德庆、肇庆至南海(治地番禺,今广州市),西上沿浔江、桂平、贵县、横县、邕宁、崇左、龙州、凭祥至越南北部地区的省际古道。这条贯通岭南的新驰道,东沿西江进入华南腹地,西出浔江,贯通红水河流域,抵夜郎(贵州)而至蜀、滇,是当时政治、经济、军事的重要交通线,也是巩固祖国西南边陲战略所需的大道。

汉代的五岭古道分别为:始安的越城岭道、临贺的萌渚岭道、桂阳的都庞岭道、骑田岭道、大庾岭道。其中以潇贺古道(又称萌渚岭道、桂岭道、谢沐关道)为最古老,使用的时间最长。古道大部分成为国道、省道或通乡公路。其中,地处偏僻和人口稀疏的桂岭到开山,有一段保存至今的古道,是从湖南到贺州、信都、沙头至梧州的官道,路宽约1.2米,最宽处1.8米,全程有20多里,全部用石块砌成。

贺州市有八步(贺街)的临贺故城、信都铺门的封阳古城。封阳县设在信都—仁义—铺门峒的贺江沙冲、揽冲、笔冲等水流的交汇处。峒面地势平坦、土地肥沃,灌溉和交通便利,物产丰富,利于人民和商旅的生活,是潇贺古道东线上的重镇。

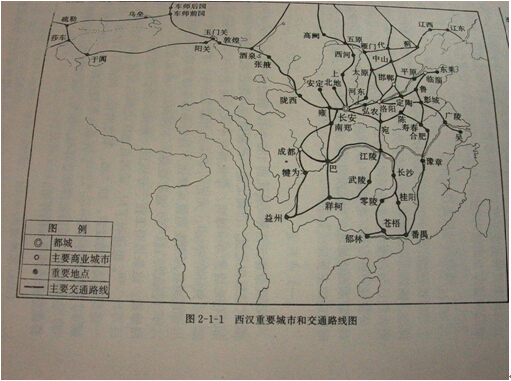

《中国公路史》载西汉重要城市和交通路线图,向南方的驿道由长安经宛(今河南南阳)下江陵、长沙、零陵至苍梧,再由苍梧向东至番禺,向西至郁林,驿道通过沙头镇。俗语说路通财通,这里便成了商旅交易集结地。

明万历五年(1577年),开辟府江路梧州至昭平段。万历二十一年(1593年)九月,再度改建,该路由梧州至昭平、平乐、阳朔、桂林改建石路约18公里,土路24.3公里;改建和新建桥梁共157座, 渡舫18艘,路铺19所,还修通往贺县至信都、怀集沿线。明清时期,梧州驿道纵横交错,沟通各府、州、县的干线,组成交通网络。梧州古道多蜿蜒于群山溪畔,大都未能建成康庄大道,干线一般路宽约1~2米左右,其中一部分砌上了石块、石条。

渡口

梧州市区被三江分为河东、河南、河西3片。古时水上交通,靠竹木筏、小船艇,无固定的渡口码头。自秦始皇三十四年(公元前213年,距今2225年)后 ,各个朝代在梧州境内驰道、驿道、大路和公路东南西北向与大河交通处,设置了渡口和固定码头。梧州河东与三角嘴的河面是最大、最重要的渡口。同时,还有浪渡、泗化洲渡、龙圩渡、罗滩渡等几十个大小不一的渡口。

1949年前,梧州建的固定码头,多为长条红砂石块铺砌的步级码头,不固定的是斜坡砂土码头。

1949年前,梧州交通以水路为主。各片的交通全靠私人小艇,划浆摇橹,渡运来往过江旅客。梧州往返周边乡镇、县城的渡船航线有36条,使用较大型的木船,停泊在桂江东岸、西江北岸的十多个码头。

渡船

西江千百年来相沿成习的是用木帆船运输。清咸丰年间,西江下游开始出现拉缆桅杆渡,拉缆桅杆渡加人力脚踏车渡。个体船民以船谋生,沿用长舵板、竹篾篷、木质船。按承运不同的货物种类的帆船,可分为载运牲口的、杂货的、百货的、快速的、长途的、短途的及港内盘驳等各种类型。40吨以下的船舶,靠人力摇橹、划桨、撑篙等。如遇有适合的风向,就挂帆助航。在水上无风的情况下,采用人力拉纤的方法航行。光绪七年(1881年),广东新会人谭毓秀发明人力脚踏车渡(脚踏扒船),不久即被从国外传来的电船、汽轮船所代替。清末民初,梧州开始用以蒸汽动力装置和内燃动力装置为主要动力的运输船舶拖轮、客货轮。

1956年11月,负责横水渡码头交通的自划社组成了高级社——梧州交通联合社。1958年交通联合社改为交通艇人民公社,1985年称第二水运公司。1989年年初,3个水运公司中除第二水运公司,另两个水运公司也有横水渡的客运任务。

1959年8月成立市交通公司,以柴油发动机为动力的轮渡营运航线有9条。

1982年12月,广西梧港客轮公司向中国银行梧州分行贷款117万多美元,委托香港英辉修船厂设计并制造“漓江号” 双体高速铝合金客轮1艘,船总长20.82米,宽8.71米,航速每小时45公里,载客120人。“漓江号”成为梧州香港客运航线恢复的主要运输工具。1983年7月18日正式营业。当时澳门、珠海、广州、肇庆、龙圩等航线,还有高速的飞龙船往返。

梧州浮桥

梧州河西片,明、清时代,主要为驻军、练兵的地方,有东、西较场。明朝,为了沟通河东、河西及河南,兴建两座大浮桥:桂江浮桥和苍龙浮桥,使梧州三江六岸连成一片。

明成化七年(1471年),两广总督韩雍和太监陈平等建桂江(抚河)浮桥,东端位于桂江二路石灰巷对出的码头,西端是角嘴码头。浮桥用生铁铸造铁柱4根,竖在桂江口两边岸上;挂熟铁锁练2条;造舟56条,舟宽3米,舟距2.7米,系于锁练上。舟面和舟间覆盖木板成桥,桥两旁的柱子为扶拦,桥头两岸砌数十级砖石为阶梯。桥东接小南路口,桥西上通三合嘴大较场。备舟数十只,视水面涨落作增减之用,以便桥面升降。

万历二十三年(1595年)重建浮桥。该桥是桂江历史上第一大浮桥,明末约1644年被毁。此后,历朝多次毁后重建、重修,作为桂江两岸交通通道达五百年。桂江浮桥铁柱,现安置在中山纪念堂门前。

苍龙浮桥:明成化八年(1472年)梧州总督韩雍建。该浮桥名曰“苍龙桥”。桥建在城东0.5公里大江的系龙洲下,牛金石上,两岸立铁柱及牌坊,连系142只特制木船,跨西江,横截中流。万历二十三年(1595年)冬,梧州总督陈大科、 巡按黄纪贤重建。是当时岭南最长的浮桥之一,后于明末拆毁。

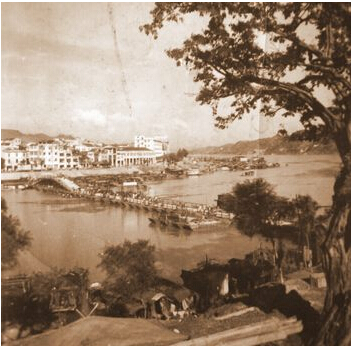

清朝以后的桂江浮桥:咸丰七年五月,陈开率战船千余再攻梧州。义军到戎圩,清军即屯兵三角嘴,修浮桥,筑炮台。五月初七,陈开顺流而下环攻梧州。第二天,义军攻克东较场,占领三角嘴,斩断浮桥,扼守富民坊,切断清军粮道。以下照片应是清朝末期或民国时期的桂江浮桥

梧州桥船码头(对面为三角嘴来源:广西电视)

清末,在三角嘴西较场一带,住有不少工人。

20世纪50~60年代,许多工厂搬迁到河西,加上梧州高中、梧州一中等学校的学生,河东、河西两区单靠渡船不能满足交通需要。1950年,重建抚河浮桥。

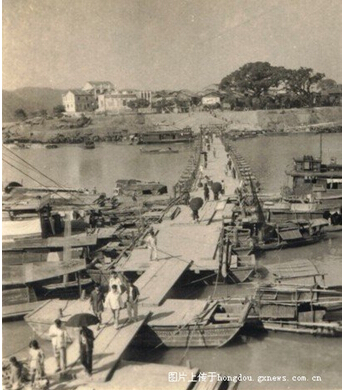

桂江抚河浮桥 ,桥东位于牛屎码头,桥西是角嘴码头。桥长227米,桥宽6.7米,用木船60艘连接成桥,另有宿舍船2艘。1950年,当时的浮桥只能行人和通行板车,不能通行汽车。在河西靠三角嘴一头(也曾在过河东一头),有一段用两条大船艇,上架一木拱桥,平时可通行小渔船和小艇,如遇上、下河有大客货船通过,桥工即将这一段拆开,泊近岸边,让大船通过,这就是常说的“开桥”,待船通航完毕,再将拱桥合拢。也采用过在浮桥的中段设活动桥板,对接端置动滑轮组,靠岸两头有活较链与艇上的桥板链接,艇两头竖起立杆,上挂定滑轮组,用人力绞缆牵引,可把活动桥板吊起,让船舶通过。浮桥曾是来往河东河西唯一的通道,是河东河西交通咽喉。浮桥式样经过不断创新、完善,能适应车、船和人流量需要。

1969年,桂江一桥建成后,桂江浮桥迁移到莲花山渡口码头。1971年,浮桥从莲花山码头迁移到龙母庙至富民渡口码头。1989年11月,桂江浮桥被撤销。以下照片应是1950年后建的浮桥。

梧州浮桥(抚河浮桥 对岸为河东市区)

梧州浮桥(抚河浮桥 对岸为河东市区)

梧州桂江浮桥(对面为三角嘴)

随后,梧州进行了撤渡建桥交通大改造,从桂江口的彩虹桥向北,有桂江一、二桥,紫竹林桥、莲花山桥和桂江铁路桥;从西江上的云龙大桥向西,有西江长洲大桥、长洲枢纽坝上大桥、包茂高速公路桥和洛湛铁路桥等。运作了两千多年的渡口码头,完成了它的历史使命,退出了梧州交通的历史舞台。